10月20日は「世界骨粗鬆症デー(WOD:World Osteoporosis Day)」です。

あまり耳慣れない記念日かもしれませんが、実は私たちの“骨の健康”を考えるうえで、とても大切な意味を持っています。

世界骨粗鬆症デーの由来

「世界骨粗鬆症デー」は1996年、イギリスの骨粗鬆症学会(National Osteoporosis Society)が提唱し、翌年からは世界保健機関(WHO)の後援によって国際的な啓発デーとなりました。

目的は、世界中で増加する“骨粗鬆症への理解を深め、早期予防と治療の重要性を呼びかけることです。

骨粗鬆症とは、骨の密度や質が低下して“スカスカ”になり、ちょっとした転倒でも骨折してしまう病気です。

特に閉経後の女性や高齢者に多く、寝たきりや要介護の原因のひとつとして健康寿命を左右する重要な課題とされています。

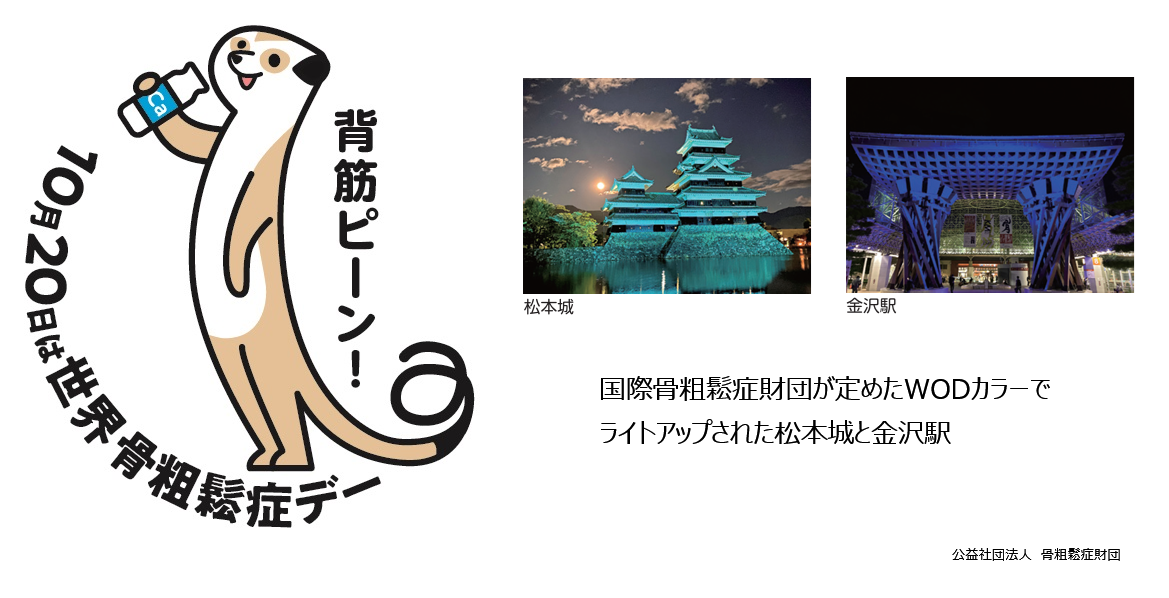

この日には世界各地で講演会や健康チェックイベントが行われ、「骨を守る生活習慣」を見直すきっかけが作られています。

骨とビタミンCの深い関係

骨といえば「カルシウム」と思い浮かべる方が多いのではないでしょうか?

骨の主成分はカルシウムですが、実は“ビタミンC”も欠かせない栄養素です。

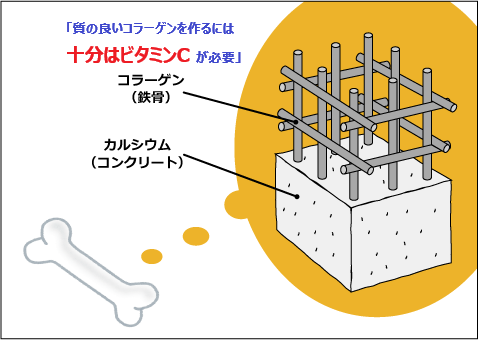

その理由は、骨は単なる“石のような硬い塊”ではなく、コラーゲンを基盤とする生きた組織だからです。

コラーゲンが「骨の芯」をつくり、その上にカルシウムやリンなどのミネラルが沈着して硬くなります。

つまり、骨のしなやかさと強さを両立させるには、この“コラーゲンの質”が重要になります。

ここで活躍するのがビタミンCです。

ビタミンCは、コラーゲン合成に必要な「ヒドロキシプロリン」というアミノ酸を作るための補酵素として働きます。

不足すると、コラーゲンがうまく形成されず、骨の形成が不完全になります。

近年の研究でも、ビタミンCを多く摂取している人ほど骨密度(BMD:Bone Mineral Density)が高いという研究が多く報告されています。

特に閉経後女性において、ビタミンC摂取量が多い人では大腿骨や腰椎の骨密度低下が緩やかであることが示されています。

さらに、ビタミンCは酸化ストレスを軽減することによる骨量減少作用に加え、骨を壊す細胞(破骨細胞)と骨を作る細胞(骨芽細胞)のバランスを調整する作用もあります。

つまり、ビタミンCは骨をつくり、骨を守るダブルの働きを持つ栄養素になります。

骨を強くする「踵落とし」の効果

食事だけでなく、日常生活の中にも骨を丈夫に保つ工夫があります。

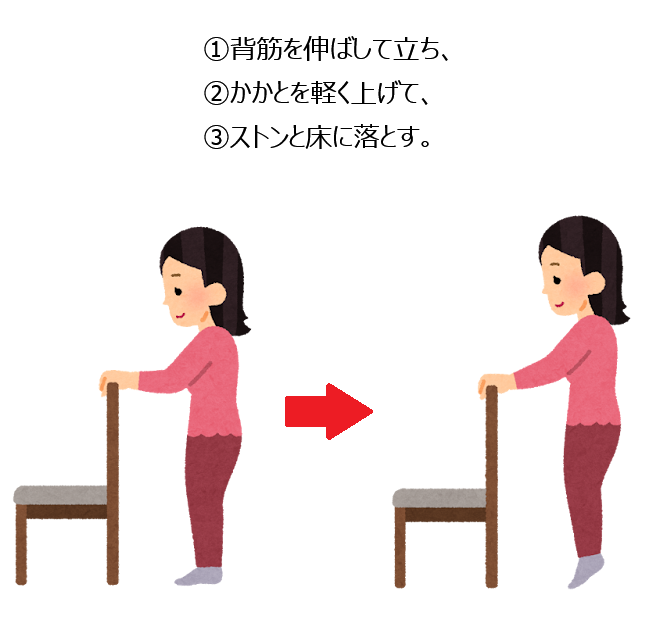

その代表が「踵落とし(かかとおとし)」運動です。

やり方は簡単。

この一動作を「1日30回ほど、1日2~3セット」を行うだけです。

この運動を継続して行うと、骨に適度な刺激が伝わり、骨形成を促すホルモン(オステオカルシン)を分泌させ、骨を丈夫にする効果が期待できます。

骨は、負荷をかけることで強くなる「生きた組織」です。

宇宙飛行士が無重力空間で骨量を失うように、刺激がないと骨はどんどん弱くなってしまいます。

踵落としのように、自分の体重を使った軽い衝撃運動は、年齢を問わず安全に行える“骨トレ”として注目されています。

骨のために意識したい「3つの生活習慣」

骨を強く保つには、次の3つの要素が欠かせません。

● 栄養バランス

カルシウム・ビタミンD・ビタミンKに加え、ビタミンCやタンパク質をしっかり摂取しましょう。

柑橘類、ブロッコリー、キウイなどの果物や野菜にはビタミンCが豊富です。

● 適度な運動

ウォーキングや軽いジャンプ、踵落としなどの“重力刺激”が骨形成を助けます。

筋肉を動かすことで骨に圧がかかり、細胞レベルで新しい骨の合成が進みます。

● 日光浴

ビタミンDはカルシウムの吸収を促し、骨代謝を正常に保つうえで不可欠です。

ただし水溶性で熱に弱いため、生で食べるか、スープなどにして無駄なく摂るのがおすすめです。

1日15分程度の散歩でも十分効果があります。

骨の若さは“日々の積み重ね”

骨粗鬆症は「高齢者の病気」と思われがちですが、実は骨のピーク(最大骨量)は“20~30代前半”に決まります。

その後は少しずつ減っていくため、若いうちから意識して続ける栄養と運動習慣が、将来の骨の強さを左右します。

とはいえ、「もう年だから」と諦める必要はありません。

骨はいくつになっても作り替えられます。

運動や栄養によってこのバランスを整えることで、高齢者でも骨密度を改善・維持することが可能です。

特に、ビタミンCは年齢を重ねた骨にも作用し、骨芽細胞の働きを助けてコラーゲン生成をサポートします。

また、抗酸化作用によって炎症や骨吸収を抑えるため、骨の老化スピードを緩やかにする効果が期待されます。

参考)

Br J Nutr. 2018 Apr;119(8):847-858.

Front Endocrinol (Lausanne). 2020 Feb 3;10:844

Nutritional influences on Bone Health :87-98

10月20日の「世界骨粗鬆症デー」は、骨の健康を見直す絶好のチャンスです。

このような積み重ねが、未来の「転倒しない」「折れない」体づくりにつながります。

カルシウムだけでなく、ビタミンCなどの栄養素や運動の大切さを意識して、毎日の小さな習慣から、丈夫でしなやかな骨を作りましょう。

- このコラムで紹介した情報は、一般的な知識のみを目的としたものであり、栄養素の効果・効能を保証するものではありません。

- 専門的な医学的アドバイスや特定の病状に対する治療の代わりとはなりません。