筋肉量の減少は中年期から始まり、加齢とともに進行します。

これをサルコペニアといい高齢者に多い病気ですが、若い人でも食事バランスが悪かったり、過度な食事制限、慢性的な運動不足でも発症する可能性があります。

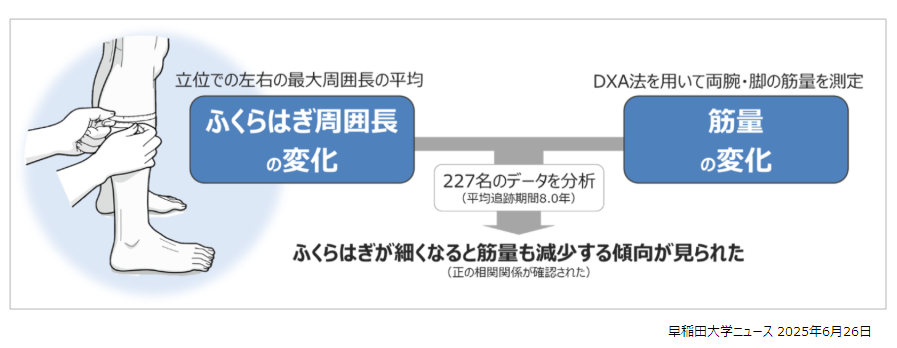

実はふくらはぎの周囲経が健康と深い関わりを持つ“カラダのサイン”であることが最新の研究で明らかとなりました。

今回は、早稲田大学の研究グループが報告したふくらはぎと筋肉量の関係についてご紹介します。

この報告は、2025年8月号のClinical Nutrition ESPEN誌に記載されています。

40~87歳227名を8年間追跡

この研究では、早稲田大学の卒業生およびその配偶者、計227名(男性149名、女性78名)を対象としています。

参加者は40歳から87歳までと幅広く、約8年間の追跡期間中に2回以上の測定を受けました。

測定したのは以下の2項目になります。

●ふくらはぎ周囲経

立位で左右それぞれ2回ずつ計測したその平均値

●四肢骨格筋量(ASM)

二重エネルギーX線吸収測定法(DXA法)と呼ばれる骨密度測定装置を用いて両腕両脚の筋量(四肢筋量)を測定

これらの測定値からふくらはぎ周囲経の変化と四肢筋量の変化の関係について、平均追跡期間は8.0±0.4年で解析しています。

解析の結果、ふくらはぎ周囲経は-0.1±1.2cmの変化で四肢筋量が-0.7±1.0kg減っていることが明らかとなりました。

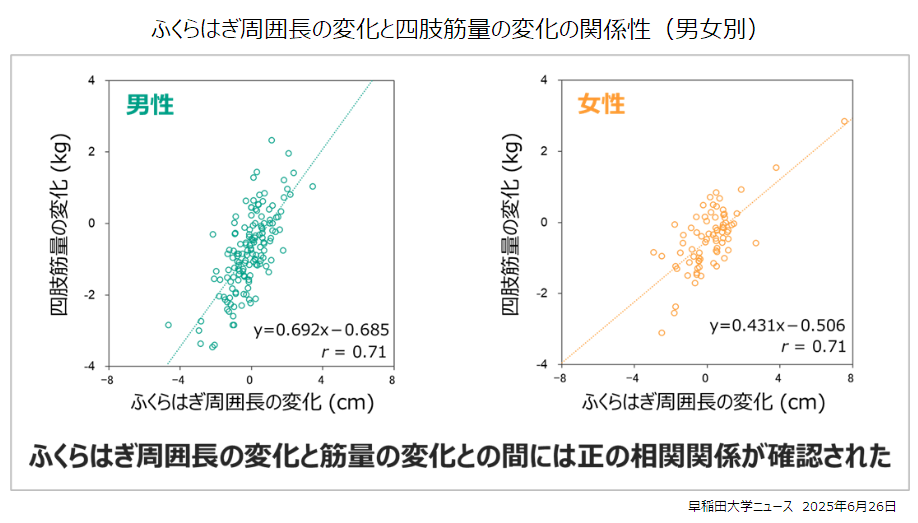

重要なのはその変化の関連性になります。

ふくらはぎ周囲経と四肢筋量の減少量には男女ともに強い相関(r = 0.71)が認められています。

具体的には、

●男性:ふくらはぎが1cm減ると筋肉量が約1.4kg減少

●女性:ふくらはぎが1cm減ると筋肉量が約0.9kg減少

さらに驚くべきは、この傾向が「年齢層」「肥満の有無」にかかわらず一貫して確認された点にあります。

中年でも高齢でも、痩せ型でも肥満型でも、ふくらはぎのサイズは筋肉量の変化をよく反映していました。

この研究に大きな意義があるのは、ふくらはぎの周囲径を測ることで誰でも手軽に行うことができる筋肉量のモニタリング指標だということになります。

実生活への応用ポイント

では、私たちはこの知見をどのように日常に取り入れればよいのでしょうか?

●月1回の「ふくらはぎチェック」

メジャーを用意して、ふくらはぎの最も太い部分を測って記録してみましょう。1回だけでは意味がありませんが、月ごとに記録を重ねていくことで、自分の筋肉量の変化を把握できます。

●測定と合わせて筋トレ習慣を

筋肉量の維持に欠かせないのは、やはり「運動」と「栄養」です。特にふくらはぎは「第二の心臓」と呼ばれ、下半身の血流にも大きく関わります。ウォーキングやかかと上げ運動は自宅でも簡単にでき、筋力維持に有効になります。

●タンパク質とビタミンを意識した食事

筋肉は食事からの栄養で作られます。体重1kgあたり1.0〜1.2g程度のタンパク質を目安にしつつ、筋肉合成に関わるビタミンB群や抗酸化作用のあるビタミンCも意識すると効果的です。

●数値だけにとらわれすぎない

ふくらはぎのサイズは筋肉だけでなく、むくみや脂肪量にも左右されます。急激な変化が見られたときは、生活習慣や体調の変化も一緒に振り返ってみましょう。

但し、この研究にも限界があります。参加者が早稲田大学の卒業生と配偶者であること、サンプル数も限られていることです。

今後は、さらに多様な集団での検証が必要になります。

とはいえ、ふくらはぎの変化が筋肉量の変化を反映するという結果は、日常生活にも応用可能なヒントとして十分に価値があります。

参考)

早稲田大学研究活動 ニュース 2025年6月25日

Clin Nutr ESPEN. 2025 Aug:68:447-450.

ふくらはぎは、ただの足の一部ではなく、筋肉の若さを映し出す“鏡”かもしれません。

是非、日々のセルフチェックに「ふくらはぎ測定」を取り入れてみてください。

ふくらはぎを通して、未来のご自身の健康を守る第一歩を踏み出してみませんか?

- このコラムで紹介した情報は、一般的な知識のみを目的としたものであり、栄養素の効果・効能を保証するものではありません。

- 専門的な医学的アドバイスや特定の病状に対する治療の代わりとはなりません。