普段私たちの食生活の中で、「減塩」という言葉はすっかりお馴染みとなりましたが、みなさまは「排塩」という考え方をご存知でしょうか?

日本人の食事には塩分が多く含まれていることから、高血圧など健康への影響が心配され、減塩への意識が高まっています。

しかし、摂ってしまった塩分を「排出」する方法については、まだあまり知られていません。

今回は「排塩」に注目し、体に優しい塩分ケアについてご紹介します。

日本人は塩分摂りすぎ

日本高血圧学会の高血圧治療ガイドライン(平成31年)によれば、国内で高血圧の方は4300万人といわれ、このうち1850万人(43%)は治療を受けておらず、高血圧と認識がない方は1400万人もいるそうです。

日本人に高血圧が多い一番の要因となっているのが塩分の摂りすぎです。

体には体内の塩分濃度を一定に保つ働きがあります。塩分を摂りすぎると濃度を薄めようと体内に水分が増え血流量が増加します。その結果、血圧が上昇します。

若いうちは塩分を体内でコントロールできますが、加齢によって50代を迎えると血管の弾力性や自律神経の働きが低下してくるため血流が悪くなり血圧が高くなります。

日本高血圧学会は1日の塩分摂取量を6g未満にすることを推奨していますが、日本人の平均食塩摂取量は男性10.9g、女性9.3gと塩分を摂りすぎているのが現状です。

国立栄養研究所によると、日本人の食塩摂取量の約7割は調味料から摂取しているとのこと。

味付けを薄くすることが必要ですが、いきなり味が薄い食生活を取り入れるのは難しいものです。

そこで3つのミネラルを積極的に摂ることで摂取してしまった塩分の排出を促す「排塩」が有効になります。

3つのミネラル+αを意識

塩分の排出を促すミネラルはカリウム、カルシウム、マグネシウムです。この3つのミネラルに食物繊維とタンパク質(魚)を加えるとさらに効果が期待できます。

●カリウム

体から塩分を排出するミネラルの代表格がカリウムです。カリウムを多く含む食材は野菜やイモ類、果物、海藻、豆類など。カリウムは水溶性のため茹でると溶け出てしまうので、そのまま食べられるスープか茹でるかわりに電子レンジを利用するとよいでしょう。

野菜:ナガイモ、サトイモ、サツマイモ、ホウレン草、カボチャ、ジャガイモ、セロリ、ニラなど

●カルシウム

カルシウムは、カリウムやマグネシウム、食物繊維と一緒に摂ると相乗効果が出て血圧を下げるといわれています。塩分摂取量が多いと骨も脆くなりやすいため、塩分の排出を促すことで、骨を守ることにもつながります。牛乳はカルシウムの吸収率が良く、手軽に摂れる優良食品です。

野菜:小松菜、春菊、チンゲン菜、オクラ、ゴボウ、キャベツ、白菜、ブロッコリーなど

●マグネシウム

マグネシウムはカルシウムの働きを調整し、血管を広げ血圧を下げる働きがあるといわれています。塩分の排出だけではなく血流をよくする効果も期待できます。海藻や大豆、玄米、ナッツ類に多く含まれています。

野菜:枝豆、オクラ、ホウレン草、サツマイモ、カボチャ、ナス、シイタケ、納豆、豆腐など

●食物繊維

食物繊維は良く知られている整腸作用の他、血糖値の上昇を抑える効果やコレステロールを排出する働きがあるといわれています。

野菜:ゴボウ、シイタケ、ブロッコリー、ジャガイモ、サツマイモ、カリフラワー、ニンジンなど

●タンパク質

タンパク質は血管を丈夫に保つと持つために欠かせない栄養素です。肉ではなく魚で摂ることで、不飽和脂肪酸(DHA・EPA)を増やすことで、コレステロールの上昇を抑えたり、中性脂肪を減らす働きが期待できます。

食材:カツオ、サバ、サケ、イワシ、ブリ、タラ、大豆製品、アスパラガスなど

イギリスではこっそり減塩で大成功

世界的に減塩が推奨されていますが、社会全体で減塩を成功することは不可能と思われていました。

しかし、社会全体で減塩を成功した国があります。それはイギリスです。

イギリスも国民の減塩をどうするか頭を悩ませていました。そこで考えたのが「ちょっとずつ塩分を減らせば国民にバレないんじゃない??」という減塩政策です。

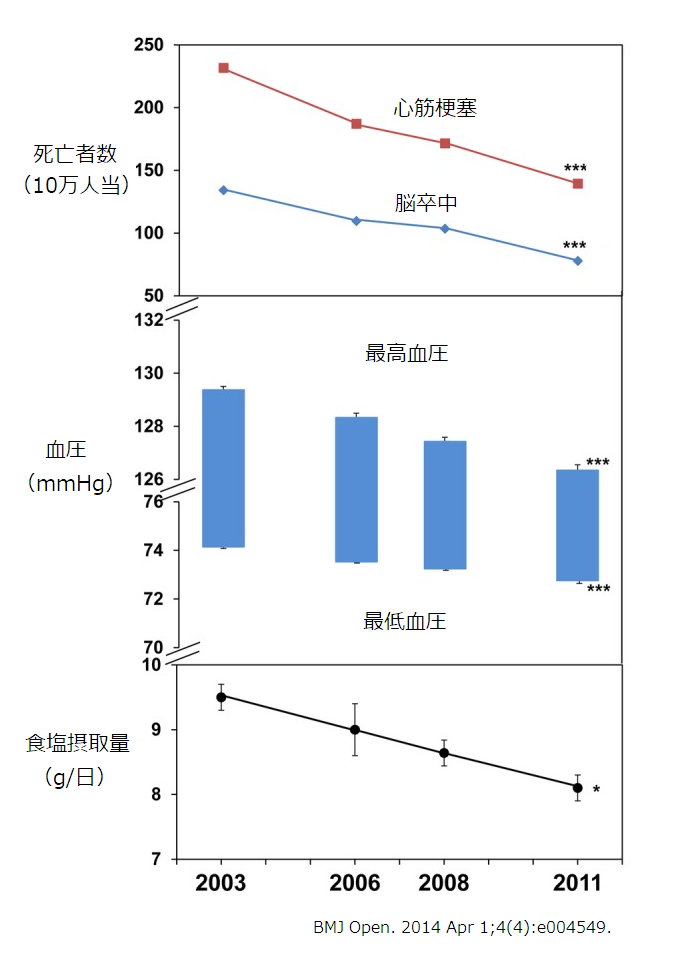

2003年当時のイギリス国民1人当たりの塩分摂取量は1日10g弱でした。この量は日本ほどではないもののアメリカやフランスに比べるとかなり多い数字でした。

そして、どの食品からどのくらいの塩分を摂取しているのか調査した所、塩分摂取源の18%がパンによるものだと判明します。

そして、主にパンメーカーに働きかけ協力を仰ぎます。しかし、当初は反対にあいましたが事前検証などを踏まえ、パンの塩分を徐々に減らしていくことに同意し、10年間かけて塩分濃度を20%下げることになりました。

その結果、2003年から9年間で塩分摂取量を1日あたり1.4g、15%減らすことに成功します。

さらに、この減塩政策によってイギリス人の血圧が下がり、心筋梗塞と脳卒中の死亡率がおよそ4割も減ったとのこと。

推計では年間15億ポンド(3019億円)以上の医療費が削減できたとされています。

現在、イギリスでは減塩政策の経験から、2018年に児童肥満防止のため砂糖税が導入されています。

その結果、既存品の改良や新しい低糖質飲料の導入、購買行動の変化に合わせた清涼飲料や商品の登場によって、対象商品の平均砂糖含有量が2015年から2020年にかけて46%も減少したそうです。

参考)

J Hum Hypertens. 2014 Jun;28(6):345-52.

BMJ Open. 2014 Apr 14;4(4):e004549.

IMPERIAL. 22 April 2024. by Laura Singleton

日本では、このような大胆な政策はまず無理でしょう。

健康は自分自身で守るしかありません。

塩分が気になる方は、まず排塩を心掛けて減塩に挑戦してはいかがでしょうか?

減塩はイギリスの政策のように、少しずつ減らし気長に続けることがコツかもしれません。

- このコラムで紹介した情報は、一般的な知識のみを目的としたものであり、栄養素の効果・効能を保証するものではありません。

- 専門的な医学的アドバイスや特定の病状に対する治療の代わりとはなりません。